「記事は充実してるのに問い合わせがゼロ」

「毎月PVは増えているのに、ビジネスに繋がらない」

「100本発注したのに、1件も受注に至らない」

SEOで集客に成功しているはずなのに、なぜか売上に繋がらない。

こんな悩みを抱えている企業は、実は非常に多いです。

実は、この問題の原因は「CTA(行動喚起)が設計されていない」ことなんです。

多くの企業は「記事を書く」ことに注力します。

しかし、本当に重要なのは「書いた記事から、どうやって行動を喚起するか」という出口設計なんです。

この記事では、記事を「営業資産」に変える「CTA設計」の考え方と型を全公開します。

温度別CTA設計から「セールス感なしに自然にリードを獲得する方法」まで、1本の記事が24時間営業する仕組みをお伝えします。

集客はできているのに、CVに繋がらない理由

では、なぜPVがあってもCVに繋がらないのか。その本質から理解しましょう。

CTAは「ボタン」ではなく、「導線設計」である

まず、CTAについて正しく理解する必要があります。

CTA = Call To Action(行動喚起)

多くの企業が思っているのは「お問い合わせはこちら」というボタンです。

しかし、本当のCTA設計とは「記事のストーリーと連動した、自然な行動誘導」なんです。

つまり、CTAは「売り込み」ではなく「読者が自然に次へ進みたくなる仕掛け」なんです。

CTAがない記事は「穴の空いたバケツ」

ここが、最も重要なポイントです。

CTAがない記事は、どんなに良い内容でも「読者が去り際に、次のアクションが見えない状態」になります。

| 状態 | 集客 | CV | 成果 |

|---|---|---|---|

| CTAなし | ◎ PVあり | × 行動なし | × ゼロ |

| CTAあり | ◎ PVあり | ◎ 行動あり | ◎ リード獲得 |

つまり、記事が100本あっても、出口がなければCVは0。

逆に、CTAが設計されていれば、たった10本の記事でも確実にリードが生まれるんです。

えぇっ!?CTAがないと、せっかくのPVが全部無駄になるの!?

その通りなんや!記事の最後に「ただリンク貼るだけ」では、誰も行動しないんやで!

CTA設計の3ステップ。記事を「営業装置」に変える方法

では、実際にCTAを設計するには、どうするのか?

成果が出ている企業が共通してやっている「3ステップ」があります。

ステップ①:読者の「温度」を想定する

最初にすべきことは「その記事に訪れる読者は、どの段階の人か」を定義することです。

読者の温度別パターン

低温:情報収集段階

・悩みをまだ整理している

・解決策を模索中

・複数の選択肢を比較したい

→ CTAは「気軽」に設定すべき

中温:検討段階

・問題を認識している

・解決策に興味を持ち始めた

・導入事例や詳細を知りたい

→ CTAは「一歩踏み込んだ」設定にすべき

高温:意思決定段階

・すぐに実行したい

・具体的な提案が欲しい

・あとは「契約するだけ」の段階

→ CTAは「直接的」に設定すべき

この「温度」を誤ると、CTAが刺さりません。

例えば、低温の読者に「今すぐお申し込み」と言われても、行動しないんです。

ステップ②:行動の「心理的ハードル」を下げる

次が「心理的ハードル」を下げるという工夫です。

「直接営業」ではなく「気軽な情報提供」から始まるCTAが、実は最も反応が高いんです。

ステップ③:記事の「ストーリー」からCTAへ自然に繋ぐ

最後が「ストーリーの接続」です。

CTAは「突然現れる」ものではなく、「記事全体の流れから自然に導き出される」ものでなければなりません。

記事の流れにCTAを組み込む

冒頭

読者の悩み・課題を提示

「こんなお困りありませんか?」

中盤

問題の原因と解決策を説明

「実はこの構造だから、こう解決できます」

終盤

解決のビジョンを見せた上でCTA

「だからこそ、まずは試してみませんか?」

この流れが作れていれば、CTAは「セールス」ではなく「自然な提案」に見えるんです。

温度別CTA設計。読者の状態に合わせた型

では、実際の温度別CTA設計を見ていきましょう。

| 温度 | 読者の状態 | 心理的ハードル | CTA例 |

|---|---|---|---|

| 低温 | 悩みを整理中。解決策を探っている | 低い | ✅ チェックリストDL ✅ 無料診断 ✅ テンプレート配布 |

| 中温 | ソリューションに興味。比較検討中 | 中程度 | ✅ 事例紹介記事へ遷移 ✅ 無料相談 ✅ 30分無料コンサル |

| 高温 | 意思決定寸前。実行するだけ | 高い | ✅ お申し込み ✅ 見積もり依頼 ✅ 正式相談予約 |

例えば「BtoB営業支援」というテーマなら、こんな風に設計できます。

このように段階的に「ハードルを上げていく」ことで、読者は自然に行動するようになるんです。

あ!一段階ずつハードルを上げていくんだね。そしたら自然に行動するわけだ!

そうなんやで!「無理矢理誘導」じゃなく「心理の流れに沿った自然な誘導」が大事なんや!

NG例とOK例。CTAの「心理的距離」の違い

ここで、具体的な違いを見てみましょう。

❌ NG例:セールス感が強いCTA

典型的なNGパターンをご紹介します。

記事の内容と無関係に「急に売り込みが来た」という感じがするので、反応がありません。

✅ OK例:ストーリーから自然に繋がるCTA

一方、良い例は記事の流れから自然に繋がっています。

この違いです。

OK例は「読者の状態に寄り添った、次のステップ」に見えるんです。

CTA設計は「記事全体」で行う。3段階の前振り

重要な気づきがあります。

CTAは「記事の最後に置く」だけでは不十分なんです。

冒頭:悩みを提示する段階

記事の冒頭で、読者の「悩み」や「課題」を明確にします。

冒頭の役割

「このような悩みはありませんか?」

「このような課題に直面していませんか?」

→ 読者が「あ、これ私たちのことだ」と感じる

この時点で「あ、この記事は自分たちのためだ」と感じさせることが重要なんです。

中盤:解決策を示す段階

その悩みに対して「こうすれば解決できます」という解決策を説明します。

中盤の役割

「こういう構造があるから」

「こうすれば解決できます」

「成功企業はこう考えています」

→ 読者が「なるほど、この方法いけそう」と感じる

ここで「解決策への納得感」が生まれます。

終盤:行動へ誘導する段階

最後に、その解決策を「実行するための次のステップ」を提案します。

終盤の役割

「だからこそ、こういう方法はいかがですか?」

「まずは10本試してみませんか?」

「気軽に相談してみてください」

→ 読者が「あ、次はこうやって進めればいいのか」と感じる

この「冒頭→中盤→終盤」の3段階で、CTAが「自然に落ちる」ストーリーになるんです。

なるほど!記事全体で「これ私たちのためだ」「こう解決できるんだ」「だからこうしよう」という流れを作るんですね!

その通りなんやで!これが「営業装置としての記事設計」ってわけや!

CTA設計で、記事の価値が跳ね上がる理由

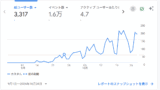

ここで、CTA設計がもたらす効果を数字で見てみましょう。

| 項目 | CTA設計なし | CTA設計あり |

|---|---|---|

| 集客力 | ◎ PVあり | ◎ PVあり |

| CV率 | × ほぼ0% | ◎ 2~5% |

| リード数 | × 0件 | ◎ 月間数件~数十件 |

| ROI | × 赤字 | ◎ 黒字化 |

同じ本数の記事でも、CTA設計があるかないかで、成果は天と地ほど違うんです。

つまり、CTA設計こそが「記事を資産化する」最後のピースなんです。

CTA設計は、もじの木の「根幹」

ここまで説明してきた「CTA設計」という考え方は、特別なテクニックではありません。

成果が出ている企業が共通してやっていることです。

つまり、「営業装置としての記事」を最初から設計しているから、公開後からリードが自動的に生まれるということなんです。

これが、一般的な「記事納品サービス」との根本的な違いなんです。

CTA実装の具体例。今からできることから始める

では、実際に「CTA設計」をどう実装するか、具体例をご紹介します。

CTA設計の実装パターン

すぐに実装できるCTA設計パターン

パターン①:段階的誘導

低温→チェックリストDL

中温→事例紹介ページ誘導

高温→無料相談予約

パターン②:即実装型

「今、この記事を読んでいるあなたの課題は…」

「だからこそ、まずは10本試す価値があります」

パターン③:検証型

「この仮説、実は本当?」

「3週間の無料トライアルで確認してみませんか?」

重要なのは「読者に共感した上での提案」という流れなんです。

あ!これなら今からでも試せそうだわ!

そうなんやで!CTA設計は「複雑な仕組み」じゃなく「読者に寄り添う提案」なだけなんや!

「営業装置」としての記事。最後のピースを埋める

ここまで、3つの重要な要素をお伝えしてきました。

「記事は書くだけ」という時代は終わりました。

「記事をどう設計するか」「どう出口設計するか」という戦略こそが、成果を大きく左右するんです。

今からできるアクション

① 現在の記事に「CTA設計」が入っているか確認

② 「温度別CTA」の3パターン設計を検討

③ 1本の記事で「冒頭→中盤→終盤」のストーリーを整理

④ 今後の記事発注時に「CTA設計」を必須項目に

CTA設計は、特別な技術ではなく「読者に寄り添う設計思想」です。

これを組み込むだけで、記事1本の価値は数倍に跳ね上がります。

もじの木では、この「営業装置としての記事設計」を標準装備として提供しています。

「記事は発注しているが、成果に繋がらない」と感じている企業なら、まずは1本の記事で「CTA設計の効果」を体感してみてください。

記事が「コンテンツ」から「営業資産」に変わる瞬間を、ぜひ体験してみませんか?

わかりました!CTA設計で記事が営業資産に変わるんだ!試してみたい!

その調子や!「営業装置」の思想→仕組み→成果 まで全部揃ったから、あとはやるだけやで!

SEO記事制作を外注するなら「もじの木」

リサーチ・構成・執筆・装飾・WordPress入稿まですべてワンストップ対応。

7,000文字の記事を最短1営業日(通常3営業日)で納品。

文字単価1.5円で、高速×高品質なSEO記事を実現しています。

今なら初回限定で、7,000文字相当1本を無料で執筆。

「まずはクオリティを見てから依頼したい」という方に最適です。